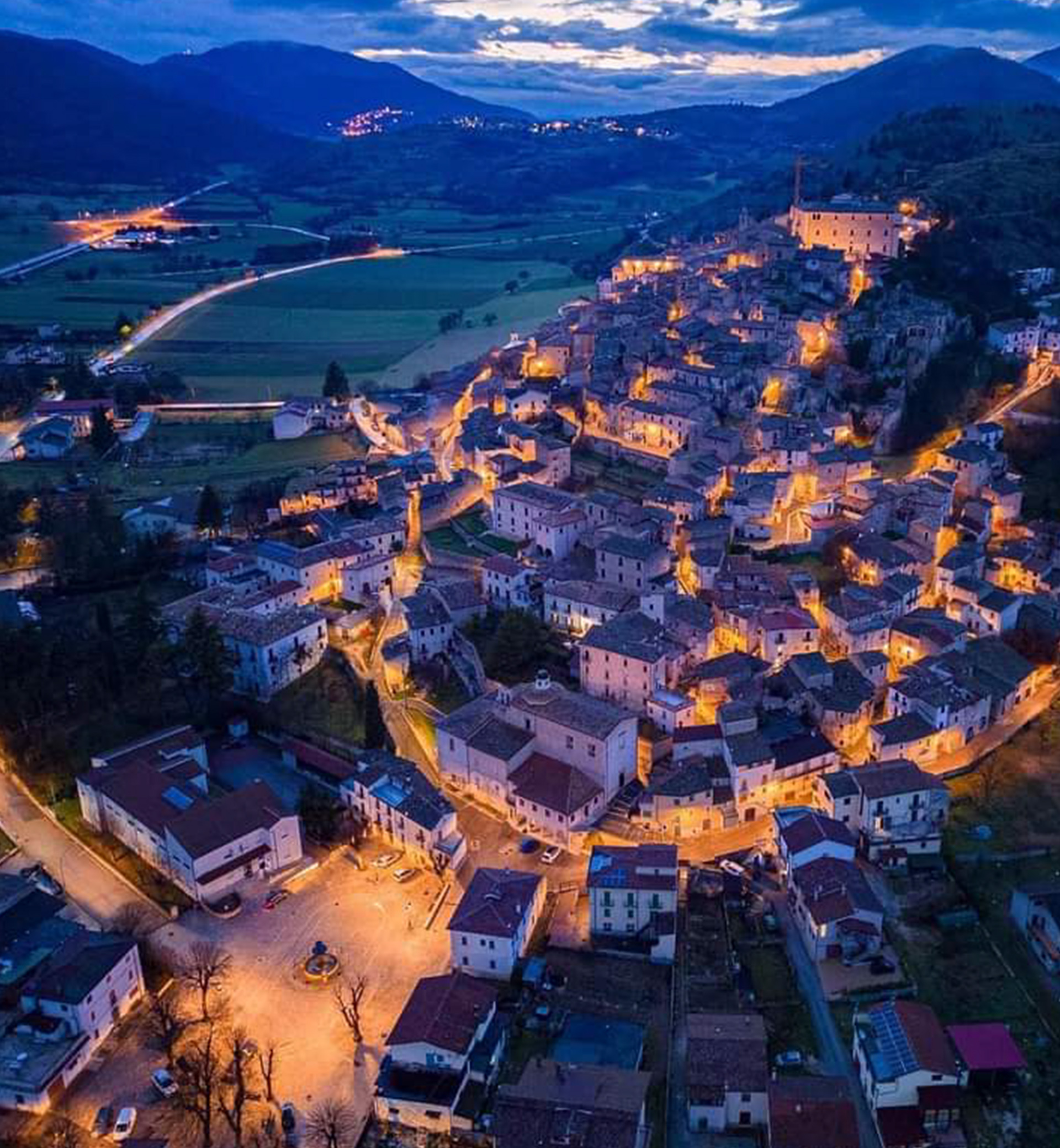

Entrando dentro Porta San Pelino ci si immerge nel borgo, che dà un’idea della Navelli tardo-medievale. Il borgo, costituitosi intorno al Trecento, era chiuso da poderose mura urbane che scendevano fin quasi a valle e che, aggiungendosi a quelle del castello già presenti sulla sommità del colle, formavano quasi un ovale. Porta San Pelino è l’accesso posto a S-E: vi sono poi Porta Santa Maria a N-O, Porta Villotta – visitabile ormai solo dall’esterno – a E e Porta Castello a N-O. La viabilità interna al borgo è tipicamente “a lisca di pesce”: la direttrice principale è Via del Macello, che segue la retta di massima pendenza; a questa si ricollegano perpendicolarmente, su ambo i lati, stretti vicoli che seguono le curve di livello. Le case, in pietra locale, sono disposte a schiera lungo questi vicoli, sfruttando come fondamenta la roccia viva. I piani inferiori erano solitamente stalle o cantine, spesso anche scavate nella roccia, mentre al di sopra vi era l’abitazione vera e propria.

A raccordo di case poste a quote diverse vennero costruite le cosiddette “case-arco”. Dal XVI secolo, e soprattutto durante i successivi, dopo aver adottato la soluzione della “casa-mura” e una volta saturato tutto lo spazio chiuso del borgo, vennero costruite abitazioni extraurbane, fino a scendere verso valle.

Appena entrati da Porta San Pelino ci si ritrova all’imbocco di Via del Macello, cuore commerciale del paese fino al secondo dopoguerra, quando il massiccio fenomeno dell’emigrazione ha spopolato il borgo. In quest’area si trovavano, tra l’altro, il forno comunale, chiamato ru fòrnë d’appédë (“il forno a piedi”), e ru macèglijë (“il macello”).

La faticosa salita di Via del Macello, che doveva essere originariamente in gran parte voltata, conduce a Porta Castello, un percorso di grande suggestione. Chi volesse seguire questo itinerario, salendo incontrerà ru fòrnë d’accápë (“il forno a capo”), restaurato dal Comune di Navelli.

Lungo la scalinata di “Via del Macello”, imboccando uno dei vicoli che si intersecano con essa si incontra, ad un certo punto, un sottopasso con un muretto sulla destra dove sono incastonate lastre di pietra concave: sono lë pilùccë, dove gli animali da soma trovavano ristoro dopo una giornata trascorsa nei campi. Un mondo contadino che non è scomparso, ma si è meccanizzato dagli anni ’70 del secolo appena trascorso. Giunti all’incrocio di Via Forno da Capo con Via del Macello si incontra ru fòrnë d’accápë(“il forno a capo”), prima di salire l’ultimo tratto della via gradonata che conduce al castello.

Qui troviamo il quarto accesso al borgo fortificato, Porta Castello, a doppio battente, si apriva all’interno di un’alta torre per l’ambiente quadrangolare entro il quale è ricavata, i cui materiali vennero sicuramente prelevati e riusati. Entrandovi si deve immaginare quello che doveva essere il castrum o castellum di Navelli delle fonti, tuttora ru castégglijë in dialetto. Sul muro adiacente si possono notare ancora due ordini di merlature tamponate, pertinenti a una sopraelevazione delle mura.

La natura di questo castello doveva essere prettamente difensiva, in quanto per dimensioni non poteva ospitare stabilmente al suo interno tutta la popolazione, che fino al ‘300 pare vivesse ancora sparsa nei vari villaggi (villae) della piana: solo a quel punto si decise di creare una seconda fortificazione, più ampia e sviluppata a valle, con un impianto urbanistico ben preciso. Ne risultò il borgo e da qui la tradizione semi-leggendaria del sinecismo delle “nove ville”. Esterna al castello angioino, a NO, sorgeva invece la chiesa di S. Nicola, testimoniata dal ‘300, che ha poi dato il nome al rilievo su cui sorge il borgo: oggi ne rimane solo il ricordo.